Los otros animales que han contribuido al avance de la ciencia

Sin la experimentación con vacas o perros muchos de los adelantos científicos de los que ahora disfrutamos no se habrían producido

Cuando unimos los conceptos ciencia y animales la primera imagen que aparece en nuestro cerebro son los cobayas, entendidos en un sentido amplio como todo animal dedicado a la experimentación científica.

Noticias relacionadas

Hace unos años un estudio británico aportaba un dato conmovedor: los autores firmantes estimaban en 115 millones el número de animales muertos a causa de la experimentación . En la nómina figuraban conejos, monos y, sobre todo, ratones . Sin duda alguna, su contribución a la ciencia es innegable, pero también hay otros animales en los que no reparamos y son en ellos precisamente en los que vamos a fijar nuestra atención.

Vacas y pinzones

Uno de los grandes médicos de la Historia es, sin duda, Edward Jenner (1749-1823), que ejerció su profesión en la campiña inglesa. Gracias a su tesón y a su imaginación consiguió terminar con una de las enfermedades más aterradoras para la humanidad: la viruela.

Su estudio lo realizó en las vacas, de donde deriva el término con el que bautizó a su invento: vacuna . Jenner observó que las ordeñadoras que contraían la “viruela bovina” (cowpox) quedaban protegidas –inmunizadas- frente a la viruela humana (smallpox).

Por este motivo, elaboró su vacuna a partir del líquido que obtuvo de las pústulas bovinas.

Algunos años después, Charles Darwin (1809-1882) desarrolló una de las teorías científicas más revolucionarias de la humanidad a partir de sus pesquisas en un grupo de pinzones de las islas Galápagos.

En aquellas remotas y baldías islas habitaban trece tipos de pinzones estrechamente relacionados y que compartían la misma arquitectura de nidos, la coloración de los huevos y la exhibición del cortejo. Sin embargo, la morfología del pico, el plumaje y el comportamiento eran diferentes, se habían adaptado a un nicho ecológico específico.

Estas aparentemente inocuas observaciones harían tambalear los cimientos de la ciencia decimonónica.

Los perros de la psicología

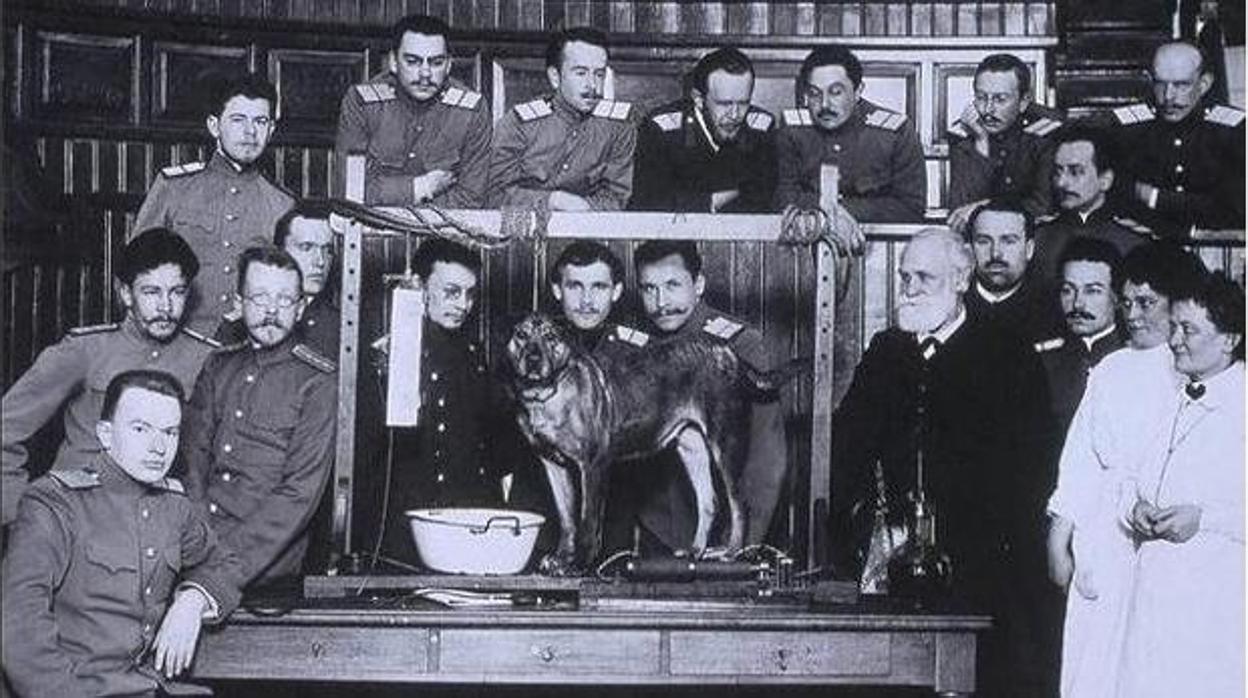

¿Qué habría sido del fisiólogo ruso Ivan Pavlov (1849-1936) sin sus perros? Cuando recordamos su experimento lo solemos hacer en singular -perro-, pero la realidad es que el científico ruso utilizó numerosos perros, en plural.

Estos animales fueron decisivos para el desarrollo de la psicología. Pavlov descubrió gracias a ellos el llamado condicionamiento clásico, al observar que comenzaban a salivar cuando oían una campana -un estímulo neutro-, de la misma forma que lo hacían cuando estaban ante un plato de comida.

El nombre del científico austriaco Erwin Shcrödinger (1887-1961) va irremediablemente unido al de un minino, al gato de Schrödinger. En 1935 expuso, utilizando a este mamífero como arma arrojadiza, una teoría contraintuitiva de la mecánica cuántica. En su descargo hay que subrayar que se trataba de un experimento teórico y que nunca llegó a lanzarlo.

Moscas y ovejas: reyes de la genética

Uno de los animales que más ha contribuido a los avances de la genética ha sido, sin duda, la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster), que debe su nombre a que se alimenta de frutas en proceso de fermentación.

Estos animalitos de grandes ojos siguen las órdenes de un minúsculo cerebro, del tamaño de la cabeza de un alfiler, y pueden llegar a desovar cientos de huevos al día, lo que permite a los genetistas estudiar varias generaciones en tan sólo un día.

Desde que Thomas H Morgan (1866-1945) inició en ellas sus estudios cromosómicos, las moscas de la fruta no han abandonado los laboratorios de genética.

No podíamos terminar nuestro peculiar recorrido sin mencionar a la oveja Dolly, el primer gran animal que fue clonado. El suceso tuvo lugar en el año 1997, en el Instituto Roslin de Edimburgo, abriendo un debate ético que todavía no ha concluido.

Sin la experimentación animal muchos de los avances científicos de los que ahora disfrutamos no se habrían producido, por lo que nunca les estaremos lo suficientemente agradecidos.

Pedro Gargantilla es médico internista del Hospital de El Escorial (Madrid) y autor de varios libros de divulgación.