CRISIS POR EL CORONAVIRUS

La crónica de cuando en Cádiz estuvimos mucho peor que con el coronavirus

Desde la Edad Moderna, la ciudad de Cádiz ha tenido que confinarse y reinventarse después de sufrir pestes, guerras y cataclismos naturales

La memoria, afortunadamente, es selectiva. La histórica, también. En estos días de confinamiento se oye sin parar, o se lee en las redes sociales, que «nunca hemos estado peor». La afirmación es atrevida como todo lo que se hace cuando se está desesperado y falsa como casi todo lo que se lee ahora en internet. Cádiz ha estado peor en una, diez, cien veces. Tanto por la mano y las bombas del hombre como por los caprichos de la naturaleza y sus virus . En este reportaje nos acercamos, de manera somera, a algunos de los acontecimientos luctuosos que ha vivido la ciudad sólo desde la Edad Moderna .

1

Epidemia de peste de 1581

Muy mala tiene que ser una epidemia (en este caso, de peste bubónica) cuando, pese a destruirse los documentos escritos que hay sobre ella, se la sigue recordando. El doctor en Historia de la Ciencia Francisco Javier Ramírez, que también es concejal en la capital por el Partido Socialista, refiere que se sabe de la epidemia por escritos periféricos, «como los que narran cómo fue la situación en la ciudad de Sevilla, donde hubo unos 40.000 o 60.000 muertos». « Cádiz en esa época no tendría más de 8.000 habitantes y era, a efectos de población, muy modesta».

2

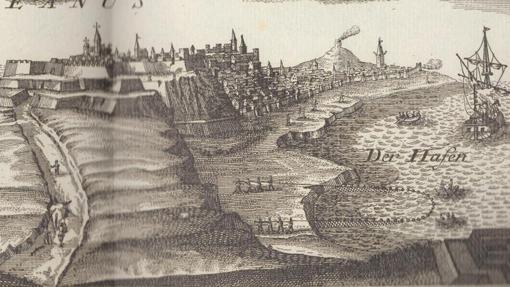

Asalto anglo-holandés de 1596

También conocido como la ‘Toma de Cádiz ’, pudo marcar un antes y un después en la localidad, porque tras el ataque hubo planes de desmantelar la ciudad (y trasladarla a El Puerto) en lugar de amurallarla para defenderla. Afortunadamente, se optó por esta segunda vía. En julio de 1596, una poderosa escuadra combinada de holandeses y, sobre todo, ingleses, llega a la Bahía de Cádiz en el contexto de la guerra que libraba la corona Española con la británica. Unos 2.000 ingleses desembarcaron en Cádiz y, durante días, se dedicaron al pillaje en la ciudad. Prendieron fuego a cerca de 300 casas , a templos y a dependencias municipales (entre ellas, el archivo). Dentro de lo malo, como sucede ahora, se aliviaron los impuestos para ayudar a sobrellevar la situación. Así, Felipe II decretó que durante una década Cádiz estuviera exenta de pagar tributos.

3

Manga marina de 1671

El mar, que tantas alegrías ha dado a Cádiz, ha sido también origen de muchas de sus desgracias. Una de las más significativas fue la que sucedió en 1671, cuando una manga marina (un fenómeno parecido a un huracán) acabó con la vida, según las crónicas, de unas 700 personas en la ciudad en una sola noche. El especialista José Antonio Aparcio , miembro de la International Association of Emergency Managers y uno de los mayores expertos en desastres ocurridos en Cádiz, matiza la cifra y la rebaja a « en torno a unas 150 personas ; por lo general, las crónicas antiguas suelen exagerar los datos». Aparicio explica que, según lo que se desprende de las crónicas, los vientos provocados por la tromba marina podrían haber alcanzado unos 230 kilómetros por hora. El tornado entró por La Caleta y, a su paso por la ciudad, mató a cinco personas (cuatro que estaban durmiendo en una panadería de la calle Desamparados y un vecino de la calle Arbolí). El gran problema se originó a su salida por el muelle cuando, a consecuencia de la enorme fuerza de su centro, hundió numerosos barcos que estaban fondeados con sus tripulaciones a bordo. «Por el número de barcos y por la tripulación que albergaban es de donde podemos calcular que fueron entorno a 150 muertos y no los 700 de las crónicas».

4

Epidemia de peste bubónica de 1681

El historiador Francisco Javier Ramírez explica que, desde que llegó en el siglo XIV a Europa procedente de Asia, la peste se convirtió en una enfermedad casi endémica, con sucesivos brotes «aproximadamente, y con distinta virulencia, cada 15 años». Como ha sucedido con el Covid-19, el brote no pilla por sorpresa a los gaditanos. En 1676, según recoge Manuel Bustos en ‘Los siglos decisivos’, la situación en todo el país provoca escasez de alimentos, los que obliga a comprar trigo a Francia. En 1679, ante la proliferación de casos, en Cádiz se prohíben, como ahora, las representaciones teatrales. Pero no por razones de salud pública sino porque su contenido inmoral podría estar ofendiendo a Dios y ser causa del brote. Las crónicas, que ya empiezan a tener bastante fiabilidad, hablan de en torno a 10.000 fallecidos en la capital, una cifra escandalosa si se tiene en cuenta que por aquel entonces vivían en torno a 70.000 personas (unos meses antes la peste se había llevado a uno de cada diez habitantes de El Puerto ).

Se tiene relación de dónde empezó el brote: en la calle Santo Cristo , en la casa del escribano Juan de la Sera. Como ahora, se aplicaron cordones sanitarios y medidas de aislamiento, «pero no sirvieron de mucho, dado que la enfermedad la transmitían las pulgas que mordían a las ratas». De aquella plaga surgió la gran devoción al Nazareno , ya que cuenta la leyenda que en julio, sor Isabel Garrido ve a la imagen paseando por los hospitales. Lo cierto es que después del verano la plaga remite, aunque con pequeños episodios en los años sucesivos.

5

Maremoto de 1755

Resulta curioso cómo este acontecimiento está marcado en la historia sentimental como uno de los más traumáticos cuando ni por el número de muertos ni por las consecuencias deberían figurar tan arriba. José Antonio Aparicio, que ha estudiado a fondo este evento, destaca que entre Cádiz y San Fernando no habrían fallecido más de medio centenar de personas . «Muchas crónicas posteriores se exageraron por el recuerdo, como la que decía que perecieron unas 400 personas huyendo camino a San Fernando cuando el grupo no era de más de 30 personas».

Una de las muestras de la moderada repercusión que tuvo en su momento es que las referencias a la gran ola desaparecen tres actas capitulares más tarde. «Bueno, sigue apareciendo... pero porque se quería erigir un monumento a la virgen del Rosario por su intercesión». Más grave fue, explica Aparicio, que tras el suceso se anegó el camino que unía Cádiz con San Fernando, por lo que la ciudad durante meses sólo podía ser abastecida por barco , «lo que provocó situaciones de escasez cuando llegaban temporales».

6

Guerra con Inglaterra, Francia y Fernando VII (1797-1823)

Los gaditanos de finales del siglo XVIII y principios del XIX no sabían con certeza quiénes eran sus amigos y quiénes sus enemigos. En 1797, el infame Nelson atacó la escuadra española situada en Cádiz. Según relata Adolfo de Castro en su ‘Historia de Cádiz’, el almirante británico bombardeó Cádiz , lo que provocó «un grandísimo pánico en la ciudad», que se enfrentó por primera vez a esta situación. Los vecinos huyeron a las poblaciones cercanas. El saldo de muertos fue de 18 .

Apenas diez años después llegaría la guerra de la Independencia contra los franceses en la que, si bien Cádiz fue la única en resistir a los fanfarrones, sufrió un bloqueo y un bombardeo casi constante. El número de muertos se estima en cerca de un millar . Claro que el enemigo, a veces, también está en casa. En 1823 se produjo la batalla del Trocadero entre tropas liberales y los Cien Mil hijos de San Luis, que provocaron 180 muertos entre ambos bandos.

7

Gran fiebre amarilla de 1800

El amarillo sí que estuvo aquí maldito para los gaditanos. Era el año 1800 y Cádiz era una de las capitales del mundo con sus 70.000 habitantes. Ese año, se desencadena una epidemia de fiebre amarilla (se sabe que los pacientes 0 llegaron a bordo de la corbeta ‘Delfín’) que infectó a la mitad de la población. La mortandad fue tremenda: perecieron 10.000 gaditano s. En este caso, es la picadura de un mosquito lo que transmite la enfermedad de infectado a infectado. El hecho de que la mitad de la población se infectara generó una fuerte inmunidad de grupo frente a los rebrotes que sucedieron en años sucesivos. Como sucede en la actualidad, en esa época no había consenso en el número de muertes, pues unas fuentes citan los muertos directos por la fiebre y otras amplían a un mayor número de fallecidos.

8

Más fiebre amarilla y viruela en el Cádiz de Las Cortes

La epidemia de 1800 fue la más traumática pero tuvo unos rebrotes en 1804, 1810 y 1813 . En 1810 fallecieron unas 2.000 personas por la enfermedad . «La población gaditana estaba bastante inmunizada, pero en el contexto de la guerra de la Independencia llegaron miles de soldados, políticos, sirvientes... la población de Cádiz se duplicó y, en algunos momentos, se triplicó», explica Ramírez. En 1813 la fiebre amarilla se lleva por delante a 1.285 personas en Cádiz , que un año antes había sufrido un violento brote de viruela, «lo que generó las protestas de la población, que no entendía por qué se organizó la expedición de Balmis para vacunar a los americanos y aquí no se administraron vacunas», detalla. Hay que destacar que entre los muertos por la fiebre amarilla en Cádiz en esa época hubo políticos de primer nivel como Ramón Power, Antonio de Capmany y José Mejía Lequerica .

9

Cólera de 1854 y gripe española

Cuando pase la crisis del coronavirus habrá que hacer un recuento general de muertos en toda España. En el caso del cólera morbo, en las sucesivas oleadas que se registraron en el país en el siglo XIX, murieron 800.000 personas. En Cádiz, el brote más violento tuvo lugar en 1854 , cuando la enfermedad mató a unas 2.500 personas en la ciudad , en la que fue una de las últimas grandes epidemias que ha sufrido la provincia, que no fue ajena a los efectos de la mala llamada gripe española . Esa epidemia, «que no olvidemos que mató a entre 30 y 50 millones de personas en todo el mundo –detalla el historiador Francisco Javier Ramírez– acabó con la vida de unos 300 vecinos de la capital entre 1917 y 1918 ».

10

La explosión de 1947

Otro de los acontecimientos que ha quedado grabado en la memoria de la ciudad y que, según incide José Antonio Aparicio, guarda algunas semejanzas con lo que está ocurriendo actualmente con la crisis del Covid-19 fue la explosión del depósito de minas de agosto de 1947. «En primer lugar, llama la atención que se desoyeron los avisos de los expertos: años antes de la explosión un oficial ya había advertido del riesgo que se cernía sobre la población y que se produciría una masacre si el depósito estallaba», relata Aparicio, que subraya que «como ahora , los errores fueron tapados con la buena disposición de la población : aunque había medios, no todos llegaron». Como ejemplo, cita que una bomba de agua tuvo que ser montada a pulso porque no había una grúa disponible y que en el lugar del incendio «no había una boca con agua para poder enchufar las mangueras».

En aquel trágico suceso perecieron 150 personas «y al desastre humano siguió el desastre económico, porque el sustento de Cádiz, que eran los astilleros, quedaron destruidos». Como en la actualidad, nadie quiso asumir de forma directa su responsabilidad. «En la explosión del 47, el no reconocer la responsabilidad trajo consigo no pagar las indemnizaciones» , observa Aparicio.