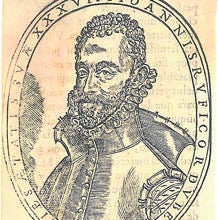

Personajes históricos

Juan Rufo, poeta y calavera del Siglo de Oro de Córdoba

El autor de «La Austríada», epopeya sobre las victorias de Don Juan de Austria, se estima que murió en 1620 tras llevar una vida aventurera

La calle Juan Rufo , perpendicular a Alfaros, es un lugar tranquilo, más en estos días de incertidumbres víricas, alarma nacional y calles solitarias. Resuena allí a diario la salmodia del caño de la fuente de la Fuenseca y el rumoreo de las aves que habitan la arboleda del cercano cine de verano. Paz y sosiego, que contrastan con la vida azarosa y no exenta de ruido y cañoneo de quien da nombre a la calle: el propio Juan Rufo, poeta, soldado, «don Juan» y calavera , amante de las letras, pero también de las mujeres, la apuesta y el naipe. Cuatro siglos se cumplen en este 2020 de la fecha de que se atribuye a su muerte, sucedida en Córdoba, su ciudad natal, cuando superaba ya la setentena. Y aunque fue coetáneo y compañero de letras de Cervantes o de Góngora , su nombre queda hoy en la segunda línea de aquel Siglo de Oro . La vida del escritor, nacido en plena etapa imperial y bajo reinado de Felipe II, tiene sin embargo rasgos novelescos innegables, propios de un hombre que viajó por el mundo y que osciló entre la defensa literaria de la virtud y el merodeo mundano por las aguas turbias de la vida disipada.

Rafael Ramírez de Arellano , hijo del ilustrado don Teodomiro y alumno de Ramírez de las Casas-Deza, fue quien en 1912 abordó con detalle la biografía del escritor en su obra «Juan Rufo, jurado de Córdoba» . Fue allí donde quedó fijado el relato de su andar por el mundo, que lo llevó por Salamanca, Madrid y Toledo, por Portugal y el Mediterráneo, hasta su postrero regreso al hogar familiar, donde sentó cabeza, dicen que arrepentido, ya en la madurez. En mitad de tal vorágine, Rufo escribió dos obras que son ya parte de la literatura española, aunque no tengan hoy el predicamento que las de algunos de sus coetáneos. Se trata de «La Austríada», una epopeya sobre los logros de don Juan de Austria y Diego Hurtado de Mendoza en la guerra contra los moriscos en Granada y en la batalla de Lepanto, y «Las seiscientas apotegmas y otras en verso», un trabajo de registro variado en la que se demuestra su ingenio para la sentencia y el comentario agudo. El profesor de la Universidad de Córdoba Pedro Ruiz explica en uno de sus artículos sobre el escritor que el «desvanecimiento» de su nombre en la historia literaria «puede deberse en gran medida a la desubicación genérica de sus textos en el paradigma actual», pues la epopeya que él frecuentó como género es hoy «poco más que una pieza arqueológica raramente apreciada por razones ideológicas y de distancia estética». También reconoce Ruiz que le hacen sombra los ingenios literarios de su periodo, pues si siempre es difícil destacar en las letras más aún lo es si te toca competir con los gigantes del Siglo de Oro, como a él le aconteció.

Hijo de un tintorero

Los datos biográficos aluden a que Juan Rufo nació en el barrio de Santiago , hijo un tintorero honrado y de ascendencia judía llamado Luis Rofos. No tomó de primeras sin embargo el apellido del padre, sino que fue conocido durante buena parte de su vida como Juan Gutiérrez. Sin haber cumplido la veintena, abandonó Córdoba y se marchó con el apoyo familiar a Salamanca , con el fin de formarse. Allí comenzó a mostrar sin embargo su tendencia por la vida ociosa, por las mujeres y el juego. Volvió de la ciudad universitaria sin graduarse, aunque sí con conocimientos de latín y con un notable amor por las letras, entendidas también en la época igual que hoy como un medio de distinguirse y labrarse un nombre.

De vuelta en Córdoba, obtuvo en 1568 el puesto de jurado , pero volvió a las andadas al estafar 600 fanegas de trigo, según el relato oficial de su vida. Se cuenta que anduvo por Portugal eludiendo a la Justicia y que también hizo oídos sordos a la llamada para la que se alistase para la guerra contra la rebelión de los moriscos en Granada. Esa vida de dudoso lustre, de huida en fracaso y de fracaso en huida, viró sin embargo cuando, dejando de nuevo Córdoba y su puesto de jurado, se largó a Madrid y allí se sumó a los ejércitos imperiales que acudirían a la legendaria batalla de Lepanto , en la que como es sabido perdió un brazo Miguel de Cervantes, nacido en el mismo año que Rufo y unido a él por varias circunstancias. La fortuna mantuvo al escritor cordobés indemne. En parte, porque lo colocó en este combate naval, según se explica en sus biografías, en la Galera Real de don Juan de Austria , hijo ilegítimo del emperador Carlos I, hermanastro de Felipe II y, por designio de este último, comandante supremo de las fuerzas reales.

Cuentan que Rufo le cayó en gracia a Don Juan , de ahí que el escritor, para mantener ese buen predicamento, se lanzase al regreso de la gesta a la aventura literaria con el fin de dejar recuerdo lírico de la gesta de su protector. Empezó entonces, mientras pasaba a Nápoles al servicio del duque de Sessa, a escribir lo que acabarían siendo «Las Austriadas» , para lo que pidió cien ducados a la ciudad de Córdoba, que luego no devolvió no él, poco amigo de pagar deudas, sino su padre. La obra, escrita en octavas reales y que tuvo muchas correcciones y enmiendas, le llevó diez años y la acabaría publicando en 1584. Lo hizo bajo el nombre de Juan Rufo, con una ligera variación sobre el apellido paterno, y cuando ya hacía más de un lustro que había fallecido Don Juan de Austria aquejado de fiebres tifoideas. Aprovechó esos años el escritor para casarse con María Carrillo , aunque se cuenta que su progenitor tuvo de nuevo que aligerar la faltriquera para compensar a la familia de dos doncellas cordobesas con las que el autor, por cuya picardía donjuanesca no parecían pasar los años, había adquirido ya previamente compromiso. De su matrimonio nacieron tres hijos, el mayor de los cuales, conocido como Luis Ruf o , tuvo en su edad adulta cierta fama como escritor y pintor.

El regreso

A la vuelta de Italia, el largo peregrinar del autor prosiguió en Toledo , donde escribiría su segunda obra, «Las seiscientos apotegmas y otras obras en verso», en la que contó con el mecenazgo del deán Pedro de Carvajal . Este libro constituye una colección de sentencias breves reunidas, a las que añade para la imprenta diversas composiciones poéticas de diversa calidad. Entre ellas destaca la «Carta a su hijo», muy emotiva y destinada a su vástago Luis, o el romance de «Los Comendadores de Córdoba». También la elegía «A la muerte de Marco Antonio Colonna» o las octavas iniciales de «La guerra de Flandes», un poema épico que nunca concluyó al mantener diferencias con el duque de Alba, que no lo tuvo en la estima que antes le había otorgado Don Juan de Austria. Su último proyecto literario también data de esa época. Se trataba de una segunda parte de «La Austríada», que finalmente tampoco llegó nunca a concretarse.

Una década después de llegar a Toledo se produciría finalmente el regreso del escritor a Córdoba . Cuentan los biógrafos que al retornar se quitó de un plumazo su nombre artístico de Juan Rufo y volvió al original de Juan Gutiérrez. Heredó la tintorería paterna y a ello se dedicó los últimos años de su vida, alejado de los cenáculos literarios de la Corte pero tratando de mediar ante el monarca de la época, Felipe III, para que ayudase a su hijo Luis cuando éste intentaba hacerse un nombre. Murió Juan Rufo en su ciudad se supone que en 1620, convertido según cuentan sus biógrafos en un hombre recto y virtuoso por mor de la edad, que casi todo lo sosiega. Quedan en la memoria no sólo sus libros, que en su época gozaron de gran éxito y aún son objeto de estudio universitario.

Noticias relacionadas