Dinares hallados en Córdoba

La curiosa historia de un tesoro andalusí: despreciado como chatarra, malvendido y recuperado tras un siglo

Los dos dinares adquiridos por el Arqueológico proceden de una alcancía del siglo XI hallada por casualidad en 1914 en las arenas del Guadalquivir, que terminó expoliada en una rebusca en la que participaron cientos de cordobeses

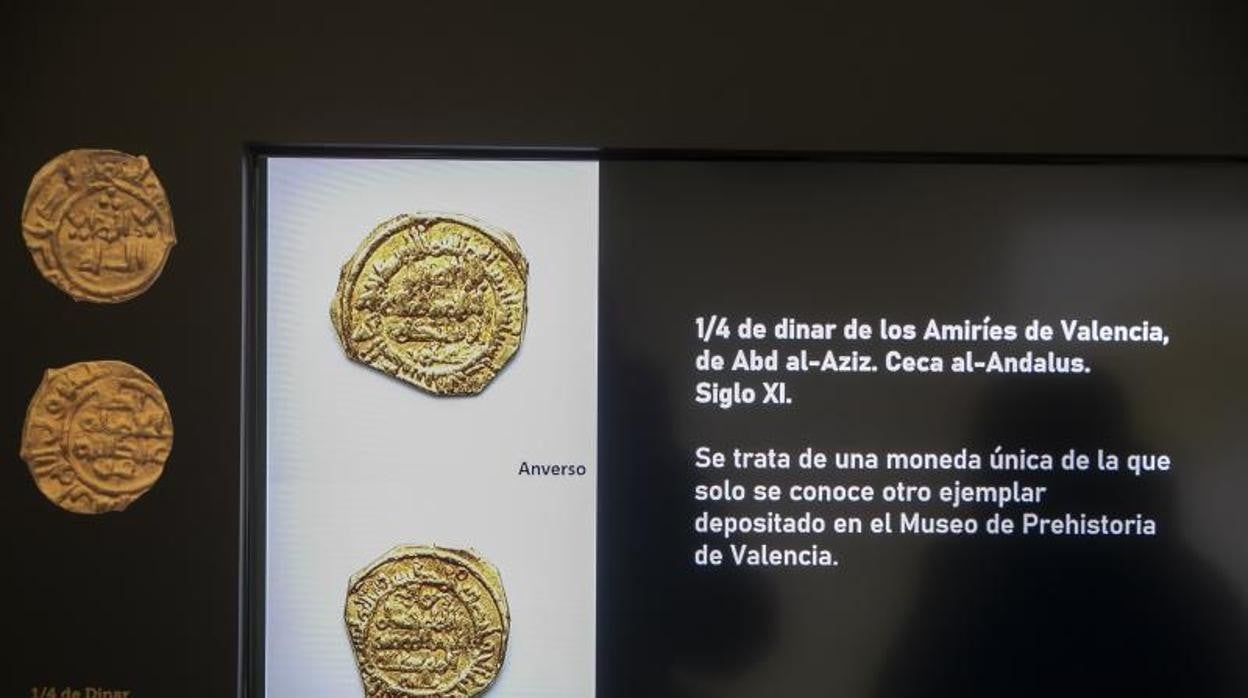

Dos dinares de la época de Taifas se suman a la colección del Museo Arqueológico de Córdoba

A simple vista, los dos dinares de oro andalusíes que acaban de aterrizar en el Museo Arqueológico parecen poco más que simples botones dorados de escaso valor. Tienen, sin embargo, una gran importancia histórica -como muchas monedas del periodo- ya que hablan de una etapa convulsa en la historia de Al-Ándalus, justo tras la desintegración del Califato de Córdoba y con la implantación de un nuevo sistema político, los reinos de taifas , que paradójicamente trajo consigo un gran desarrollo cultural y científico.

Noticias relacionadas

Esas dos monedas forman parte de un tesorillo mucho más grande, estimado en unas 4.000 piezas , que fue descubierto casualmente en octubre de 1914 en Córdoba. Al margen de su indudable valor histórico, el relato del hallazgo de aquella fortuna tiene tintes surrealistas y hasta cómicos .

Quienes encontraron el tesoro pensaron, como tal vez cualquiera que vea las monedas ahora recuperadas, que aquello no valía nada . Era pura chatarra manchada del fango del Guadalquivir que no valía ni el esfuerzo de sacarla de allí. La historia la cuenta con detalles el blog Notas Cordobesas , que a se vez se basa en un libro del historiador cordobés Manuel García Parody ('El siglo XX en Córdoba a través de sus noticias', editorial Ulises, 2015).

Según esa crónica, basada en periódicos de la época que narraron el acontecimiento, los hijos de un arriero jugaban a orillas del río en una mañana de octubre de 1914 cuando dieron con una alcancía de plomo , aunque los pequeños no sabían lo que era, mucho menos lo que contenía. El padre, harto de ver a los niños zascandilear, rompió aquel improvisado juguete y aparecieron las monedas de oro . Las confundieron con chapas metálicas sin valor, unas «latillas», por lo que el arriero ordenó a sus hijos que las devolvieran al río sin perder más tiempo. Obedientes, así lo hicieron, pero uno de ellos se guardó unas pocas en el bolsillo para ir tirándoselas a los burros en el camino de vuelta. Así eran los juegos de entonces; hoy sería maltrato animal por mucho oro que tuvieran los proyectiles.

Imaginen la escena: un niño fastidiando a un borrico con dinares de oro milenarios mientras un tesoro se hundía en el barro. Si en Salamanca ataban perros con longanizas , en Córdoba la 'guita' eran piezas áureas y el animal el jumento de un humilde arenero. ¿Quién da más?

Por suerte, el juego no duró mucho. Alguien se dio cuenta de que aquellos botones, fueran lo que fueran, estaban hechos de oro , y pronto la orilla del río se llenó de cordobeses buscando su porción de fortuna. Eran tiempos de hambre y de miseria; no se puede culpar a aquellos hombres y mujeres por el expolio.

A buscar monedas

Según relata García Parody en su libro, «por la tarde y durante la noche cientos de personas, con linternas y faroles, se pusieron a buscar el tesoro esparcido ... Unos cernieron la tierra con cribas y otros simplemente con las manos se dedicaron a rebuscar entre las piedras. Al fin empezaron a aparecer las monedas ante el regocijo de los afortunados y, como si la Diosa de la Fortuna quisiera alcanzar a todos, pocos fueron los que no recibieron este otoñal 'premio gordo' tan estupendamente repartido».

Los trabajadores de una obra en el murallón del río alertaron a la Guardia Civil, pero para cuando llegó la Benemérita allí quedaba poco que encontrar . Muchas de aquellas monedas fueron malvendidas en puestos de la ciudad al día siguiente . De otras nunca se supo su destino. El ingeniero Antonio Prieto y Vives , uno de los más destacados expertos en numismática andalusí de la época y miembro de la Real Academia de la Historia, tuvo ocasión de analizar el tesorillo y publicó sus resultados en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos en 1915 . Allí explicaba que «el tesoro estaba encerrado en una alcancía de plomo de forma tubular y se encontró dentro del río Guadalquivir ; desde los primeros momentos fue diseminado, por cuyo motivo no nos ha sido dado examinar más de unas 5oo monedas de las 4.000 que pudo contener la alcancía, a juzgar por las evaluaciones más moderadas».

A Prieto y Vives debemos la primera valoración de aquel tesorillo. Al menos la mitad de las piezas eran dinares de califas fatimíes acuñadas fuera de la Península Ibérica, y la fecha más antigua era el 432 de la Hégira , equivalente al 1041 de la era cristiana. También abundaban las monedas de los hamudíes, dinastía norteafricana que terminó gobernando en Córdoba por poco tiempo antes de la disolución del Califato. Quien quiera que amasara esa fortuna, decidió esconderla en unos momentos convulsos de luchas políticas, confiado en volver a recoger su tesoro pasada la tempestad.

La historia del tesorillo de las arenas del Guadalquivir guarda muchas similitudes -por no decir que es idéntica- con la que narra el popular tango que compuso el Tío de la Tiza sobre unos hechos acaecidos tan sólo una década antes en Cádiz. «Allí fue media Cádiz / con la espiocha», rezaba la conocidísima letra. Si los gaditanos encontraron duros de plata del XVIII, aquí fueron dinares de oro del XI y anteriores, que ahora han vuelto, aunque sean tan sólo dos piezas, a su lugar original.