Crisis del coronavirus

¿Cómo combatió Córdoba la epidemia en el siglo XIX?

El Ayuntamiento dispuso en 1890 del primer plan contra contagios inspirado por la medicina moderna

Si la epidemia no hubiera sorprendido a las autoridades por su falta de previsión; y si estas autoridades hubieran empleado con método, sin precipitaciones y con inteligencia , todas las medidas profilácticas que pueden emplearse en estos casos, o la epidemia no hubiera hecho ninguna víctima, o en el caso de haberla hecho, siempre sería su número insignificante y, en todo caso, nunca alcanzaría la cifra aterradora que llegó a alcanzar en algunos lugares de España». Estas palabras, de plena actualidad, corresponden a un plan encargado por el Ayuntamiento de Córdoba para saber qué hacer en un caso de epidemia.

Las escribió el doctor Norberto González y Martínez , médico de la Beneficencia Municipal, por encargo del gobierno local de la época. El libro se imprimió en la Tipografía La Actividad de la calle García Lovera en 1890 que entonces tenía por número de teléfono el 15. El Ayuntamiento inspiró otra obra en 1906 enfocada esta vez a una mejora de la salud pública. La escribió el médico de prisiones Pablo García Fernández. Se dio a la imprenta del Diario de Córdoba, entonces ubicada en la calle de los Letrados, 18, actual Conde de Cárdenas.

La historia de una ciudad es también la de sus enfermedades, de sus pacientes y doctores. De sus sanatorios. Y la de Córdoba está plagada de ellas. Las aterradoras plagas de peste cincelaron cultos locales como el de San Rafael que es, en realidad, un homenaje a la divinidad sanadora: la medicina de Dios. El primer aplauso en el balcón . El desarrollo de la Medicina contemporánea ha dejado curiosos escritos que son perfectamente trasplantables a esta época como el del doctor González y Martínez . Un encargo realizado contra el cólera , una enfermedad desconocida hasta el siglo XIX en España que vino a diezmar las poblaciones tal y como hicieron las gripes, la fiebre amarilla o la viruela . Esta última tuvo hasta seis epidemias distintas entre 1874 y 1917. Las obras sobre la materia hablan de plagas —en general— en 1278, 1350, 1400, 1458, 1459, 1506, 1535, 1580, 1581, 1582, 1590, 1600, 1650, 1736, 1805, 1834, 1855, 1885 o 1918. Muchas de ellas, como el Covid-19, de infecciones respiratorias.

El plan municipal de 1890 tiene antecedentes que nos deben sonar en estos días de confinamiento. La primera epidemia de cólera conocida, por ejemplo, data de 1834 se desarrolló entre marzo y diciembre de ese año , según los datos acopiados por el académico Antonio Arjona. Sobre una población de 300.000 habitantes en la provincia, se contabilizaron 27.120 «invadidos» o contagiados, 21.290 curados y 5.900 fallecidos . La tasa de mortalidad fue brutal, de un 18 por ciento . El «Te Deum» que puso fin a la epidemia se rezó en Córdoba capital el 6 de septiembre tras 891 muertos .

El cólera, una gran epidemia

El documento del Ayuntamiento es, probablemente, el más completo de todos cuantos citan los autores que han estudiado esa etapa. Tiene un enorme componente social en una época de penurias en la que de cada cien muertos, 47 eran niños menores de cinco años y de cada cien nacidos, 52 fallecían antes de esa edad. Se trata de un auténtico compendio de medidas, muchas de las cuales valen para el cólera pero también para cualquier otra enfermedad infecto-contagiosa porque son de higiene pública. Por ejemplo, en materia de servicios sanitarios básicos. Advierten los médicos de la época que Córdoba ha de dotarse de un sistema de alcantarillado que permita eliminar los pozos ciegos que son una fuente de enfermedades. Explicaba el galeno que una persona de 45 kilos genera al año 34 kilos de materias fecales y 428 de orina a los que hay que darle salida. Se precisa también un abastecimiento constante de agua potable que no llegaría hasta entrado el siglo XX y medidas urbanísticas como meter mano en las casas de vecinos donde se hacinaban las clases trabajadoras. «Alguno de los barrios de la ciudad de Córdoba reúnen detestables condiciones de salubridad», explica.

Reclama extrema diligencia sobre materias como los mercados o los lugares de abastecimiento. Dedica, por ejemplo, un capítulo concreto al matadero, ubicado en el entorno de la Torre de la Malmuerta, que entonces estaba recién construido pero que se hizo sin procurar un sistema de alivio de restos. También de los mercados. La referencia es el de la plaza de la Corredera. Se asegura que las condiciones generales son buenas pero que existen problemas para retirar los desperdicios y «prácticas repugnantes y bárbaras» como el sacrificio «de pichones, aves de corral y tórtolas» realizados «a sangre fría» y «a la vista del público» . En 1893, el hijo del industrial José Sánchez Peña inicia la construcción de un nuevo mercado en la zona central de la plaza que sería «notabilísimo» y que fue demolido a mediados del siglo XX, extinguida la concesión. El problema radica en otros mercados de barrio de finales del XIX como el de San Agustín, la Judería o Santa Clara que eran, en ese momento, auténticos basureros . El de la Judería, ubicado entre las actuales calles Deanes y Manríquez, era, al parecer, el peor. El informe de 1906 vuelve a incidir sobre la materia. Explica que hay que limpiar los mercados pero, sobre todo, acabar con la venta callejera y, de paso, el voceo de productos no por razones sanitarias sino de decencia pública.

El problema de estos documentos patrocinados por el Consistorio es que son tremendamente actuales. El cólera, que fue lo que motivó el informe de contención, tardó muchísimo tiempo en tener una explicación científica. Robert Koch descubrió el origen de la tuberculosis en 1882 y del cólera en 1883 . Hasta entonces, la infección se vinculaba con las miasmas, emanaciones fétidas del suelo o pozos ciegos.

Instalación de lazaretos

El documento recomienda la instalación de lazaretos (establecimientos para pasar la cuarentena, similares a las arcas de Noé que plantea el Gobierno) pero solo si cumplen unas determinadas condiciones de salubridad y buenos alimentos. El plan, pese a los consejos científicos que ya existían en la época, insiste en que el confinamiento no es buena idea . Asegura que la razón es geográfica dado el extenso territorio de Córdoba. Afirma que la incomunicación absoluta es problemática. Las objeciones pueden ser simplemente económicas: «En lugar de reportar beneficios, produciría molestias para los viageros, gastos para el municipio e incalculables pérdidas para el comercio», se lee. Advierte también de que antes o después se generaría «una falsa confianza» cuando no ataques de furia contra las autoridades. Las autoridades sanitarias de la época realizaban consejos en los que sí se recomendaba expresamente retirarse de una zona contagiada exclusivamente si no había síntomas. Sí se exige vigilancia total sobre posadas y mesones toda vez que se reclama la fumigación con azufre de los bienes de viajeros. El consejo expreso: desinfectar lo desinfectable ya que existe la idea falsa de que lo que no huele mal, no contagia.

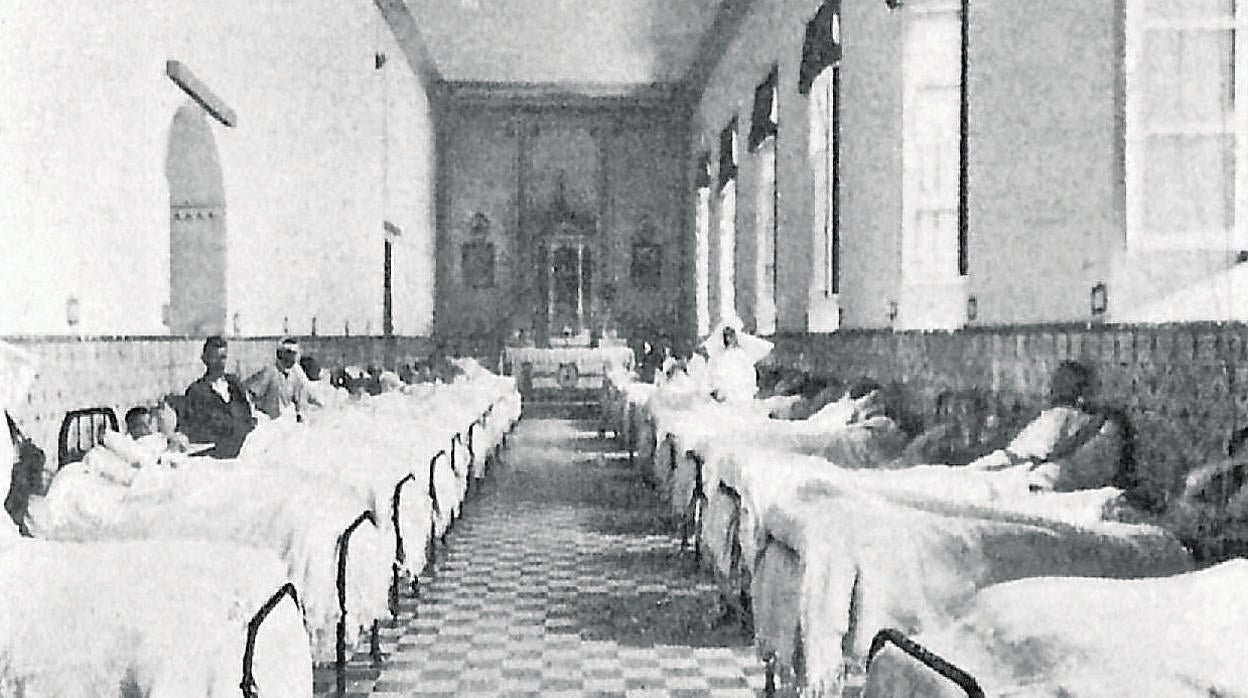

Una medida que nos puede recordar mucho a la actualidad consiste en las desinfecciones constantes. El informe de finales del siglo XIX ya reclama la limpieza constante de paredes y rincones como una mezcla de ácido fénico (o fenol) diluido en alcohol y agua . Las casas de enfermos de cólera deberían pasar por una solución de hipoclorito de cal y con peroxido de manganeso. Las deyecciones, con cloruro de zinc, y las letrinas con sulfato de hierro. Y también les puede sonar determinadas medidas sobre los usos funerarios. Constan varios consejos de expertos de la época al Ayuntamiento recomendando que se cierre el de la Salud por su cercanía al casco urbano. También, que se empiece a aceptar «pese a las molestias» la costumbre de incinerar los cadáveres . Las decisiones del Gobierno de restringir velatorios ponen en actualidad esa medida. Se pidió una y otra vez el cierre del Hospital de Agudos (Filosofía y Letras) por no reunir las condiciones sanitarias y crear un nuevo equipamiento a las afueras de la ciudad. El documento de 1906 propone crearlo en la Cuesta de San Cayetano. Esto no ocurriría hasta la creación de los nuevos centros hospitalarios modernos: la Cruz Roja, Noreña o el Hospital Provincial .

Mucho caso no le hicieron a los doctores que pusieron su empeño en recomendar al Ayuntamiento medidas básicas. Sobre todo, a la luz de la bestial epidemia de gripe , llamada española, que arranca en 1918 . El Gobierno de la época puso a los gobernadores civiles como responsables de las medidas de profilaxis contra la infección respiratoria. Y resultó que los cordobeses pasaban mucho de todas las prescripciones. Los historiadores de la Medicina Carmen Ruiz y Antonio García del Moral recogen la orden publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en 1919, de que, para cobrar el salario se debe acreditar al funcionario que el empleado como sus familiares «y sirvientes» han de estar vacunados . Se ordena a directores, gerentes, propietarios y empresarios, así como a los cabezas de familia, que no permitan el ingreso en sus domicilios, ni se dé empleo ni se permita el uso de caminos a quien no esté vacunado o revacunado. La fuerza pública podía conducir obligatoriamente a quien hallasen en la carretera hasta el municipio más cercano a que le pusieran la inyección correspondiente .

Noticias relacionadas