URBANISMO

La Córdoba de Cruz-Conde cumple 60 años: así fue el plan urbanístico que cambió la ciudad

El Plan General de 1958 estuvo vigente treinta años y estableció las bases de las rondas y Renfe

En 1958, la plaza de las Tendillas era de José Antonio y la Ronda de los Tejares , del Generalísimo. La población de Córdoba , unos 150.000 vecinos. Y las necesidades, distintas, producto de las apreturas de una sociedad que se levanta de la posguerra e inicia un proceso de cierto cambio económico gracias a la industria y a los servicios a los que obliga la nueva realidad: el turismo .

En esas, el Ayuntamiento de Córdoba , dirigido por Antonio Cruz-Conde , aprobó el Plan de Ordenación Urbana que ahora cumple sesenta años y que, dado que estuvo vigente durante casi tres décadas, forjó la ciudad tal y como se conoce. Con todas sus señas de identidad y todos sus peros.

La Córdoba de esa etapa es más pequeña pero tiene la presión de un incremento sustancial de los vecinos, en pleno despoblamiento de las zonas rurales . En apenas cincuenta años, Córdoba sumó 100.000 habitantes más. Y se necesitan casas, rápido, con precios populares. El parcelario sigue siendo, más o menos, el de la ciudad que estuvo amurallada con los arrabales que siguen en pie más pequeños núcleos en distinto estado de revista. Ciudad Jardín , un proyecto del XIX, solo está urbanizada en la parte más cercana al centro, articulada en torno a la plaza General Moscardó, hoy Costasol . El obispo Fray Albino ya ha impulsado la creación del barrio de Cañero y de las casas unifamiliares del Campo de la Verdad . El Naranjo es un poblado de infravivienda, la salida de las clases populares en un tiempo donde la urbanización es un lujo que no estaba al alcance de todos.

En apenas cincuenta años, Córdoba sumó 100.000 habitantes más y precisó de un parque de vivienda mayor

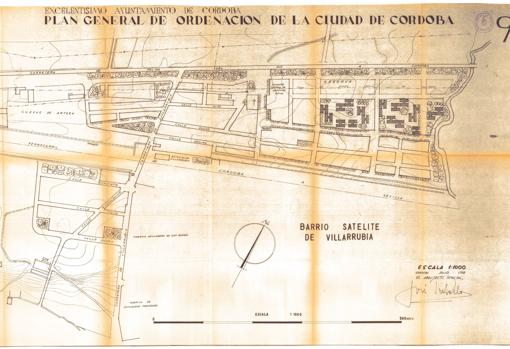

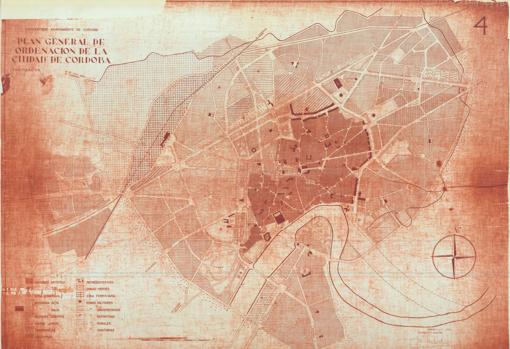

El plan del 58, presentado a Franco dos años después con el boato correspondiente, intentó ganar espacio al campo en lo que, después, se llamaría desarrollismo. Las cuentas decían que la ciudad tendría 350.000 habitantes en el año 2000, una previsión sorprendentemente precisa. Empiezan a aparecer conceptos novedosos como el traslado del ferrocarril hacia el norte con una reserva en lo que hoy es Noreña . Se formula una especia de Plan Renfe con una larguísima avenida desde el Zumbacón hasta el actual nudo de Los Olivos Borrachos que es, en realidad, una forma de canalizar los tráficos de salida. Aparece la primera ronda exterior con dos nuevos puentes, uno cercano a donde luego se haría el de la Ronda de Poniente y otro en El Arenal . Se plasma la preocupación por la vida comunitaria con un hecho hoy normalizado: cada barrio debe tener un centro cívico . Y empieza a existir una conciencia de que las zonas verdes no son un lujo sino una necesidad. Como curiosidad, es el primer documento que protege Medina Azahara en un radio de dos kilómetros como defensa del paisaje.

Aparece el Sector Sur (un proyecto aprobado dos años antes), se traza el barrio de la Fuensanta (que tardaría en ejecutarse una década) y se desarrolla un amplio núcleo de población en torno a lo que los planos llaman «Nuevo acceso desde Madrid». Con el tiempo, la avenida de Carlos III , en la zona Este de la ciudad. La cárcel de Fátima , donde penan presos comunes y políticos, deja de ser una edificación aislada al lado de la algodonera Cepansa.

Por el Oeste, la ciudad desborda la actual Gran Vía Parque hacia las huertas a las que se accedía por el camino viejo de Almodóvar o el camino de la higuera gorda, actual avenida de Manolete . Pocos años después, se decide el traslado del Coso de los Tejares a las nuevas y modernas instalaciones de los Califas que firma el propio Rebollo. Por el Norte, se fija la primera ordenación de los barrios por encima del ferrocarril con el actual sistema de casas unifamiliares que se puede ver hoy desde el Norte de Santa Rosa hasta las estribaciones de la Sierra. El Parador Nacional acaba de abrirse y San Juan de Dios lleva en pie desde los años 30 con el nombre de Hogar San Rafael . La zona se encuentra atravesada por el Canal del Guadalmellato , como ahora, pero también por la línea ferroviaria de Almorchón.

Cruz-Conde resume en sus memorias las estrecheces de un ayuntamiento con 22 millones de pesetas para atender a la población

Cruz-Conde resume en sus memorias, que compiló el historiador y articulista de ABC Juan José Primo Jurado , las estrecheces de un ayuntamiento que cuenta con 22 millones de pesetas de presupuesto y enormes necesidades para atender a la población.

También, la relevancia política que el gobierno local del franquismo dio al turismo. Conseguida la protección del casco por decreto y reformado con dinero municipal el aeródromo del Lavadero , el documento es el primer acercamiento a las modernas normas de protección urbanística . El patio pasa a ser de construcción obligatoria en el caserío tradicional con un lado no inferior a siete metros, se prohíbe el viejo alumbrado de catenaria para adoptar las ahora populares farolas.

Se prohíbe la demolición de edificios de interés artístico , cosa que no pudo evitarse siempre. El Ayuntamiento permitió la creación de garajes subterráneos en el Casco, cosas que a la postre crearía no pocos quebraderos de cabeza. Y se establecen las primeras normas a incumplir sistemáticamente como la regulación de los rótulos del Casco, el veto a las persianas metálicas de madera , el uso de ladrillo fino, los balcones de fundición o el fibrocemento. Es la época en la que se apuesta por operaciones como la recuperación de la muralla , la reforma de la Corredera con el derrribo del mercado o la habilitación de callejas de ensueño para el turista.