CULTURA

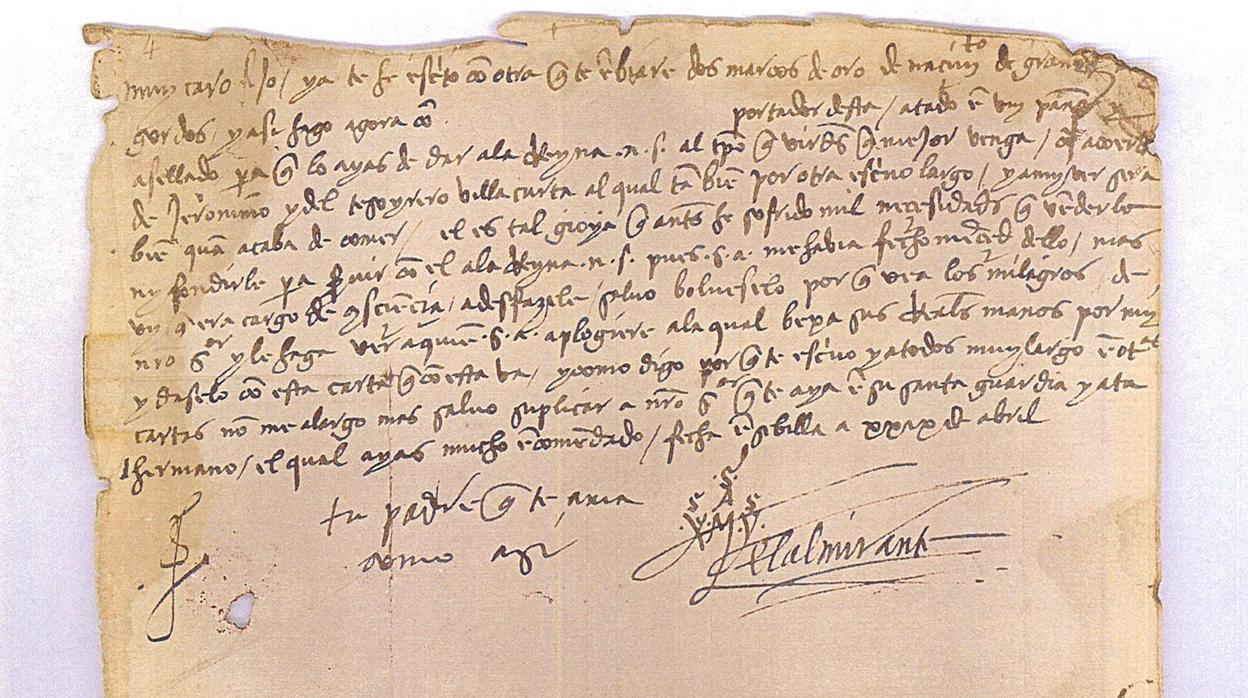

Córdoba colombina: Las huellas vigentes del Almirante

Cristóbal Colón, personaje mítico durante siglos y hoy en la picota del revisionismo, vivió varios años en Córdoba y dejó numerosas huellas y espacios en los que hoy se recuerda al personaje, al entorno y su gesta

«Quiere este texto recuperar la carnadura del hombre común, oscuramente genial, que produjo sin saberlo, sin proponérselo, sin presentirlo siquiera, el mayor acontecimiento cosmográfico y cultural registrado en dos milenios de historia de la humanidad». Con esta declaración de intenciones comenzaba la novela « Vigilia del Almirante », con la que el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos (1917-2005) reconstruía la vida del marino y su gesta. La publicación de la obra tuvo lugar en 1992, entre los fastos del Quinto Centenario del viaje colombino y cuando en América apenas existían corrientes poderosas contra la figura del descubridor. Ahora, en el cuarto de siglo largo transcurrido desde entonces, eso ha cambiado de forma evidente, y ya no es sólo en América, tanto en el Norte anglosajón como en el Sur, donde se analiza con saña a Colón desde ciertas posturas ideológicas. También aquí, en la misma Andalucía, territorio colombino por excelencia, se escuchan las voces de quienes, como la parlamentaria de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez , piden que se retiren los monumentos que recuerdan al navegante.

Córdoba, como lugar en el que Colón vivió importantes capítulos de su vida, sería una de las ciudades especialmente afectadas si algún día este proceso revisionista fructificase, pues es larga y profunda la huella que queda de su aventura en la ciudad y en la cultura. A ella llegó Colón en 1485 , una vez que su intento de convencer al Rey Juan II de Portugal de que financiase su viaje a Las Especerías fracasó.

Lo hizo siguiendo los pasos de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos , que en la antigua ciudad califal de los abderramanes instalaban la Corte durante los meses de buen clima para seguir desde cerca los avances de la ofensiva contra el Reino de Granada . Se reunió Colón con los monarcas en el Alcázar en 1486 , pero no logró el avance que esperaba. Mientras aguardaba respuesta, hizo vida en la ciudad, en la que, ayuno de caudales, cuentan que se dedicó a la venta de libros de viejo y cartas de navegación . Con descuidado y pobre aliño indumentario lo recuerdan los cronistas en esa etapa en la que no era ni de lejos la leyenda que llegaría a ser, de lo que da fe el hecho de que lo alojasen de forma caritativa en el Convento de La Merced , hoy sede de la Diputación y que estaba abierto con su inequívoco sello mercedario desde los tiempos de Fernando III.

La estancia de Colón en Córdoba no quedó ahí sin embargo, sino que se extendió a través de su relación sentimental con la joven tejedora Beatriz Enríquez de Arana , a la que conoció en la Catedral y de la que le separaban casi 20 años de edad. Él era viudo, y padre de su primogénito Diego, y la relación con Beatriz debió de ser un bálsamo en años de incertidumbres. Aunque no llegaron a casarse, sí tuvieron un hijo. Lo llamaron Hernando . Llegaría a convertirse este niño cordobés en uno de los grandes bibliófilos de su tiempo , en cosmógrafo y consejero del emperador Carlos I y en biógrafo de su padre, al que acompañó en su cuarto viaje a América .

Otro nombre cordobés insigne en el primer viaje colombino es el de Diego de Arana, que era primo de Beatriz Enríquez y que acompañó a su pariente cuando apenas contaba con poco más de 20 años. Ejerció durante la mítica travesía como contramaestre de la Santa María y luego, tras el hundimiento de esta nao, fue destacado por Colón en La Española como capitán y justicia mayor mientras éste volvía con la Niña a España para dar cuenta del descubrimiento.

Diego de Arana fue así el primer gobernador europeo en tierras americanas, aunque por breve periodo. La desgracia se cernió sobre él y allí pereció a manos de los nativos.

De aquellas venturas y desventuras quedan en la ciudad homenajes variados. A inicios del siglo XX, y bajo proyecto del arquitecto Carlos Sáenz de Santamaría, se le dedicaron al navegante los céntricos y frondosos jardines que llevan su nombre, donde reina hoy una hermosa fuente modernista pero en la que nunca se llegó a colocar sin embargo una estatua en su honor. Décadas más tarde, en 1971, se alzó el monumento del escultor madrileño Pablo Yusti Conejo que lo evoca en el Alcázar de los Reyes Católicos y que recuerda el histórico encuentro que el navegante y los monarcas mantuvieron allí en 1486.

A todo eso se une la calle que en la ciudad está dedicada a Beatriz Enríquez de Arana, en Huerta de la Reina , y que tuvo su complicación pues en el siglo XIX fue rechazada de plano por personajes ilustres de la ciudad como Rafael Rodríguez de Arellano, que en esta mujer veía poco más que una joven enamoradiza sin méritos. Hernando Colón también tiene calle propia, en el centro de la urbe, y a ella se une la vía 12 de Octubre, que confluye con la calle Reyes Católicos en el entorno de Ronda de los Tejares y que evoca el día en el que Rodrigo de Triana avistó por vez primera tierra americana. Sólo Diego de Arana sigue sin tener hoy una calle que lo recuerde en su ciudad de origen. Sí cuenta con ella en Sevilla o en Granada.

El legado colombino entra por último en la literatura y en la pintura cordobesas a través de nombres muy importantes. En primer lugar, por sus dos primeros biógrafos, que fueron su hijo Hernando, como ya se dijo, y el humanista cordobés Fernán Pérez de Oliva , rector de la Universidad de Salamanca y al que recuerda una calle en el entorno de San Andrés.

Sus respectivos libros sobre el descubridor pasaron por distintas vicisitudes a lo largo de la historia, hasta el punto de que llegó a pensarse que en realidad eran el mismo. Hoy, gracias a un trabajo de los especialistas, se sabe sin embargo que eran dos obras ajenas la una a la otra, aunque escritas casi que al mismo tiempo. Ambas se pueden leer gracias a las publicaciones que se han realizado en los últimos lustros, como la que el profesor Pedro Ruiz dirigió en la Universidad de Córdoba en los años 90 sobre los textos de Pérez de Oliva.

Por último, el recuerdo de Cristóbal Colón también entra en la pintura cordobesa de manos de uno de sus más egregios representantes, el pintor decimonónico de origen montillano José Garnelo , que en 1892, con motivo del IV Centenario del descubrimiento, realizó un gran lienzo historicista titulado «Primer homenaje a Cristóbal Colón». Se valió para realizar esta obra de los testimonios dejados por el almirante en sus «Diarios» y lo que representa es el afán evangelizador de la aventura. La obra se presentó al Concurso Nacional en 1892 y al año siguiente se pudo ver en la ciudad norteamericana de Chicago, donde resultó premiada. Durante un siglo estuvo en colecciones privadas, hasta en que la década de los 80 del siglo XX fue cedida al Museo Naval , donde aún hoy se encuentra como una de las obras más espectaculares de sus fondos por su enorme tamaño.

Todas estas son las raíces que dejó Colón por la historia cordobesa. Vestigios de un hombre que, sin saberlo él siquiera, ensanchó el mundo al poner nombre y descubrir la ruta que unía a Europa con América. Se podría decir que sin él quizá hoy no estuviésemos los cordobeses comiendo salmorejo, imposible sin el tomate americano, ni la policía montada del Canadá patrullando las calles, pues el caballo es animal de origen europeo. Aunque las hipótesis en la Historia, al igual que los análisis ideologizados, sólo suele llevar a la ciencia ficción distópica o la fantasía utópica, de lo que no cabe duda es de que Cristóbal Colón fue un personaje fundamental en la Córdoba del siglo XV . Tampoco de que su influjo permanece aún en nuestros días.

Noticias relacionadas