Vidas escritas en Sefarad

El Archivo Provincial abre una exposición con documentos sobre la presencia de los judíos en Córdoba y su represión

El subtítulo de la exposición no puede ser más descriptivo: «Testimonios de un desencuentro». El pueblo judío pasó mil años en la Península Ibérica y aquí se formó una de las familias con una identidad cultural más rica: los sefardíes. Su integración en la España primero islámica y más tarde cristiana nunca fue fácil. El Archivo Histórico Provincial muestra desde ayer la exposición «Sefarad oculto», una reunión de documentos antiguos, con su correspondiente explicación, que recoge cómo fue la relación entre los judíos y los cristianos, y que a partir de cierto momento estuvo marcada por los problemas, pero también por el éxito de la supervivencia y de quienes lograron ocultar su pasado y se integraron en la nueva sociedad a partir del siglo XVI. Se trata de una de las citas con las que la Junta de Andalucía celebra el séptimo centenario de la Sinagoga de Córdoba. Ayer la inauguró el director general del Libro y de Industrias Creativas, David Luque.

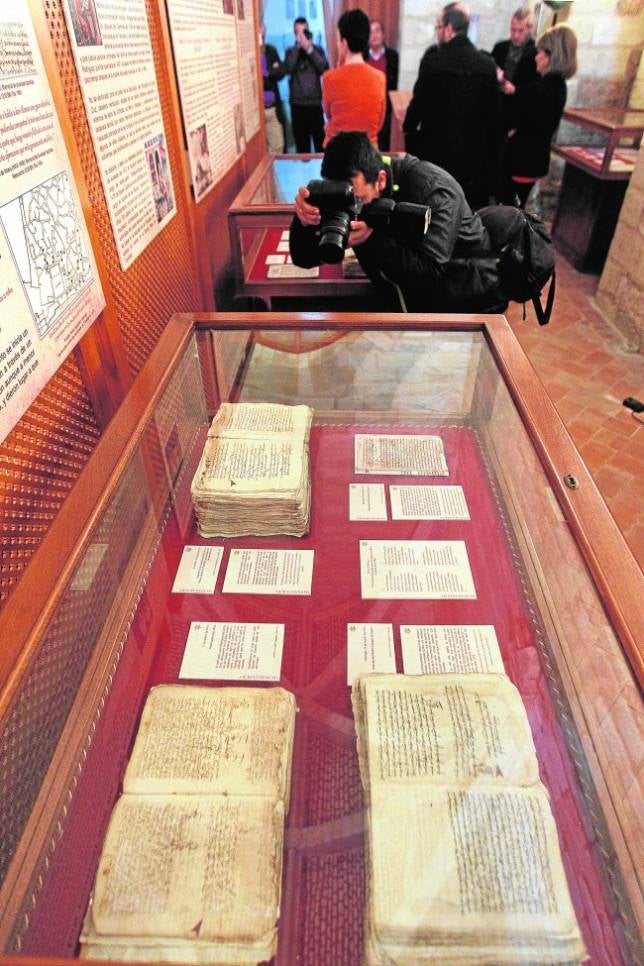

La exposición tiene documentos de todas las etapas, que se completan con una amplia explicación gráfica a través de paneles. En ellos se interpreta lo que el espectador tiene delante de sí, incluida una barra temporal con los hitos más importantes.

La exposición cuenta en su primera parte con cartas de pago por servicios y compras por parte de personas judías y cuénta cómo muchos de los sefardíes trabajaban como médicos, muchas veces para los reyes, nobles y altos dignatarios.

Punto de inflexión

Tal y como explica la exposición, el punto de inflexión fue el año 1391. Los judíos eran una minoría que sin embargo solía estar situada en la élite social, por prestigio y por riqueza, y la epidemia del año 1348 los había convertido en perfectos chivos expiatorios. En 1391 fue el asalto de las juderías que precipitó su decadencia.

La exposición recoge documentos de los hombres destacados de la Judería cordobesa: hombres de negocios, propietarios de casas que se alquilaban y recaudadores, a los que acudían la Corona y los nobles, y muchos de estos documentos lo prueban.

Una buena parte de la muestra se dedica a abordar la presencia de la Inquisición, que se creó en 1478 y que se dedicó a perseguir las prácticas judaizantes de los nuevos cristianos, es decir, de aquellos sefardíes que se habían bautizado y pasado al cristianismo. A partir de entonces, el miedo a parecer judío se incrementó en la población.

Así lo muestra uno de los documentos, fechado el 18 de julio de 1489. En él, Diego de Palma da testimonio ante la Inquisición de que su madre, Juana Fernández, tuvo un hijo llamado Juan, «el qual nasçió çircuncidado e descubierta su natura», y así lo juraron varios testigos. La familia quería prevenirse de sospechas, porque la ley judía ordena circuncidar a los varones a los ocho días de su nacimiento.

Comenzaba entonces una historia de dificultades con la llegada del llamado Santo Oficio, que tuvo un tribunal en Córdoba desde el año 1580, con bastantes etapas de especial persecución a los judaizantes. A partir de 1492 se dio a elegir a los sefardíes entre permanecer en España convertidos al cristianismo o abandonar el país. Comenzó entonces una «diáspora» por Europa y el Mediterráneo, la segunda tras la de Jerusalén.

La exposición muestra abundantes documentos de los autos de fe que se celebraron en Córdoba y también cartas de limpieza de sangre que acreditaban que en la familia no había nadie sospechoso de ser judío. Como se apunta en los paneles que interpretan la muestra, en Córdoba se procesó a al menos 304 judaizantes; hasta el año 1530, el 95% terminaban en la hoguera. Algo muy superior a lo que pasaba en Toledo (20%) o Valencia (45%), lo que puede hablar de la mayor presencia de sefardíes en la ciudad o de la mayor crudeza de los responsables del tribunal. Otros sobrevivieron incluso «comprando» expedientes de limpieza de sangre e inventando familias.

Hay testimonio de muchos procesos y de los autos de fe, que se celebraban en la plaza de la Corredera, con explicación de las personas que fueron víctimas de ellos.

La cita habla además de aquellos descendientes de conversos que lograron escapar de la persecución y desliza las hipótesis de que pudieran serlo Santa Teresa, Luis de Góngora y Miguel de Cervantes, cuya familia era también cordobesa.

Se cierra con los intentos de las autoridades por restituir la nacionalidad española a los descendientes de los expulsados en 1492.