Carlos FernándezCatedrático de Zoología

«El Guadalquivir tiene una salud preocupante»

No es una falsa alarma. Ni una consigna de tiempos turbulentos. Ya hay largos tramos del río en que no prospera la vida. Y los peces que logran vivir son los exóticos, que ya superan a los autóctonos de siempre

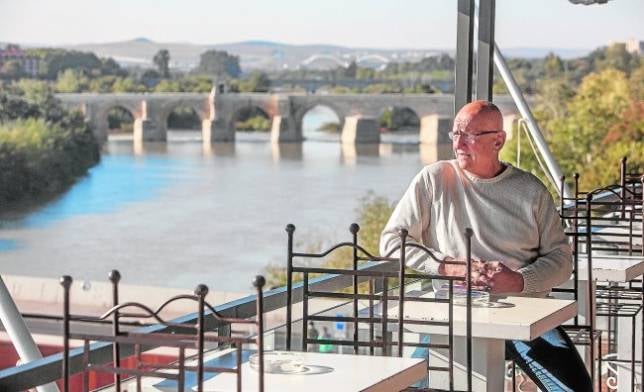

EL río, cualquier río, es un indicador natural del estado de salud de un territorio. ¿Y qué dice el Guadalquivir de la salud natural de Andalucía? El catedrático de Zoología de la Universidad de Córdoba que tienen ustedes en la imagen no ve al paciente en su mejor momento. En realidad, lo encuentra en pésimo estado. Y Carlos Fernández no es una voz cualquiera. Es uno de los máximos expertos en hábitat acuático de nuestra gran arteria fluvial. Tanto que lleva nada menos que 35 años examinando los peces del río y acaba de concluir el más exhaustivo estudio que se ha hecho jamás sobre la vida acuática del Guadalquivir.

—Usted dirá, profesor.

—Hemos hecho un estudio durante cinco años a lo largo de 60.000 kilómetros y más de mil puntos de todo el río. El estado del Guadalquivir es preocupante.

—O sea, la salud del paciente es grave.

—Bastante grave. No quiero ser catastrofista, pero es serio.

Ahí tienen el dato. Un río enfermo con largos tramos donde ni siquiera prospera la vida debido a la pésima calidad del agua. Y ojo: ya hay más especies exóticas que las autóctonas que han poblado durante miles de años las aguas del Guadalquivir. Usted se preguntará cómo diablos han llegado peces chinos o americanos a nuestro río. Muy fácil: en coche. Por muy sorprendente que le parezca. Para empezar, fue la administración pública a través del Icona quien soltó en los años sesenta los dañinos «black bass» y el lucio para promocionar la pesca deportiva. Las pajarerías y algunos pescadores imprudentes han hecho el resto.

-La margen derecha que corre por Sierra Morena es un río que tiene vigor natural. En la margen izquierda de la campiña está muy deteriorado por la influencia agrícola y de las grandes ciudades. Porque se sigue vertiendo al río directamente. En el año 2005, las poblaciones de más de 5.000 habitantes estaban obligadas a tener depuradoras pero no se ha llegado a esa cifra ni por asomo. Hay poblaciones que prefieren pagar la multa.

—Compramos contaminación.

—Así se puede decir. Y ahora viene el asunto del mantenimiento de las depuradoras. Porque quien las mantiene no suele tener la formación técnica suficiente.

—Usted dice que el río Guadalquivir se está quedando sin peces propios. ¿Y qué perdemos: vida fluvial o identidad?

—Yo creo que ambas cosas. Si se pierde nuestro patrimonio natural exclusivo estamos perdiendo nuestra identidad. ¿De qué nos sirve encontrar las mismas especies que en China o en Estados Unidos?

—¿Y qué pez nos define?

—Quizás sea el barbo común, que ha sido el que mejor ha sabido adaptarse a las perturbaciones humanas. Es el que más abunda. Le han dado en llamar el «barbo gitano», pero no estoy de acuerdo con ese nombre por razones obvias.

—¿Qué amenaza al río?

—Hemos detectado tres problemas fundamentales: fragmentación, degradación y destrucción de hábitat. El más grave problema del Guadalquivir está en la calidad de las aguas. Y, sobre todo, la contaminación difusa, la que no tiene un punto concreto de entrada al río y proviene de los insecticidas y abonos agrícolas a través de las escorrentías.

—También afirma usted que muchos peces están en peligro de extinción por la presión humana. ¿No tenemos arreglo?

—Tenemos un clarísimo ejemplo en el cambio climático. Si a nivel global de la conservación del planeta no nos preocupamos de que la ONU haya dicho que se reducen un 70% las emisiones o esto se acaba, ¿cómo nos vamos a preocupar por cualquier especie de pez que además no tiene interés económico?

—Los peces son los grandes olvidados.

—Eso es indudable. Y también son los grandes avisadores del estado de salud de un ecosistema.

—Y nos están avisando.

—Sí. Ahora mismo solo hemos encontrado especies autóctonas por encima del último embalse. Es el único sitio donde el ecosistema mediterráneo está funcionando todavía. A causa de los embalses, se ha perdido el régimen mediterráneo: caudal en otoño y primavera, menos caudal en invierno y estiaje en verano.

—No es partidario de los embalses.

—De algunos sí, porque son necesarios. Pero se ha abusado del número de embalses que se han hecho desde Franco. España es el segundo país del mundo en embalses.

—Ya somos líderes en algo.

—Solo por debajo de China. Hasta EE.UU. tiene menos embalses que nosotros.

—¿Y cuál es su receta contra la contaminación, señor profesor?

—Aplicar el método científico a la conservación. Hay soluciones. Requiere dinero, conciencia y disposición del gestor. Que los usuarios de la cuenca no vean el río como una simple tubería sino como un ente vivo. Además de usar el agua para regar, los organismos también tienen derecho a vivir. El famoso lobby del agua decía que la que se va al mar se pierde. Eso es falso.

A Carlos Fernández (Córdoba, 1955) le sedujo el mundo natural casi por herencia familiar. Su padre llevaba los pagos de varios cortijos y cada fin de semana lo acompañaba por la Córdoba rural de entonces. Mientras su progenitor cumplía con sus obligaciones laborales, él se perdía en el campo. Años después, su ingreso en Biología constituyó casi un hecho inevitable. Pudo haberse centrado en el estudio de los arácnidos o de las aves, pero la casualidad lo vinculó con un grupo de expertos de la estación biológica de Doñana. Desde 1979 está sumergido en el mundo de los peces. Y pronto descubrió que eran el hermano pobre de un parque nacional donde reinaban el lince y las aves. «Descubrí el pobre estado de conservación de los peces. En los sesenta se hicieron obras que aislaron Doñana del río para evitar los vertidos de alpechín. Pero fue nefasto porque se cortó el sistema natural de los peces que entraban y salían con la marea», explica.

La entrevista tiene lugar en una espléndida terraza con majestuosas vistas al río a su paso por Córdoba. La salud del Guadalquivir en este tramo urbano no es particularmente mala. Es más: hace algunos meses era visible una población de nutrias que tomaba el sol tranquilamente sobre una roca bajo el Puente de Miraflores. Eso sí: ahí abajo, sumergidos en el agua, hay infinidad de peces exóticos, que amenazan seriamente la preservación de los autóctonos.

—¿Cómo trata Córdoba a su río?

—En la sierra hay partes muy bien conservadas, como el Bembézar. El Guadiato, en cambio, está machacado porque tiene muchos embalses y la térmica.

—Los Sotos de la Albolafia, ¿un patrimonio natural en peligro?

—Creo que no. Aunque no me convenció la tala abusiva que se hizo el año pasado para intentar eliminar las especies exóticas. Había una vegetación de ribera extraordinaria, densa y potente. Pero a los humanos nos gusta más las zonas ajardinadas. No sé por qué. Y un espacio natural no debe ser un jardín.

—Por lo que se ve, un río es un termómetro de la salud natural de un territorio.

—Naturalmente. Los ríos se han comparado muchas veces con el sistema circulatorio humano. Dependiendo del estado de salud del sistema circulatorio así es tu salud corporal. Si tu sangre está contaminada o tiene trombos, serás una persona enferma. Eso pasa con el territorio: hay una relación directa entre el estado de conservación del río y el grado de humanización del entorno.

—¿Y el investigador? ¿Es una especie en peligro de extinción?

—Indudable. Quien se dedica a la investigación está medio loco o no sabe qué hace. En tiempos de crisis, en países serios la investigación no se toca porque son conscientes del valor que entraña. Y en los países tercermundistas lo primero que se toca en los ajustes presupuestarios es la investigación. Que inventen ellos. Un país que ataca a los pilares de la sociedad no es un buen país.

—En materia de ciencia, ¿en qué división juega la UCO?

—En primera. No podemos competir con Madrid o Barcelona pero proporcionalmente tenemos un nivel de calidad investigadora bastante elevado.

—Por cierto: ¿de qué tiburones hay que protegerse: de los del océano o de los de despacho?

—Por supuesto, los de despacho son mucho más peligrosos. Los otros, por desgracia, están en peligro de extinción. Si fuera al revés otro gallo cantaría.