artes&Letras

Tres muestras de la historia de la arquitectura española de 1919 a 1942 en Santa Bárbara

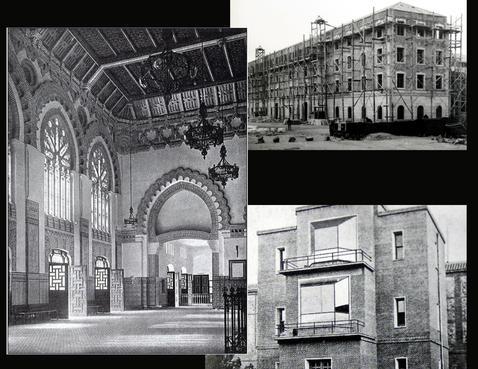

La Estación de Ferrocarril, el Hospital Provincial y la Academia de Infantería

El interés por el patrimonio de la ciudad de Toledo no tiene por qué acabar en la orilla derecha del Tajo. Al otro lado del río, además del paisaje del Valle, existen algunos enclaves con su génesis histórica que frecuentemente omiten los manuales de la ciudad. Concretamente, en el entorno de Santa Bárbara se hallan tres ejemplos de las corrientes constructivas y conceptuales españolas de la primera mitad del XX: la Estación de Ferrocarril, el Hospital Provincial y la Academia de Infantería .

El fin del historicismo romántico: La Estación de Ferrocarril (1919)

A mediados del XIX, bajo los aires del romanticismo, triunfaba el gusto por lo exótico, y lo legendario de modo que los arquitectos resucitaron estilos y lenguajes del pasado: los «neos». En Inglaterra, por ejemplo, calaría el «revival» neogótico, mientras que en España fue lo islámico y sus derivadas neoárabes o neomudéjares, tendencias paralelas a otras corrientes más novedosas como el modernismo o los eclecticismos cargados de matices nacionales o regionalistas. En Toledo es posible ver un temprano y sobrio mudejarismo en la Plaza de Toros (L A. Fenceh, 1865); un discreto eclecticismo en el Teatro de Rojas (A. de los Ríos, 1869) o un «enciclopédico» estilo medieval en la Escuela de Artes, obra proyectada por Arturo Mélida en 1882. [FOTOGALERÍA: Imágenes de la historia de los tres edificios]

Desde 1900 se constata el afán de arquitectos como Lampérez o Rucabado por acudir a las vetas «nacionales» para reinterpretar el pasado, siendo uno de los referentes la Alhambra de Granada -restaurada por Torres Balbás en 1923- cuyos perfiles nazaríes se repetirían hasta la saciedad en palacetes, casas privadas e incluso quioscos de bebidas. En este contexto nació la propuesta de Narciso Clavería y Palacios (1869-1935) para la Estación de Ferrocarril de Toledo (1916) con sus infinitos juegos geométricos de ladrillos, yeserías, azulejos, vidrieras e, incluso, de ebanistería, mezclando el mudéjar turolense de la torre del reloj con el matiz andaluz en el patio de palmeras contiguo a la cantina. Al mismo tiempo, en Madrid, José Espeliús proponía otra conjugación mudéjar para el nuevo coso de Las Ventas , pudiendo señalarse en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 el final de estos historicismos arabistas que ya habían entrado en un bucle continuo.

La operación racionalista del siglo XX: el Hospital Provincial (1932)

En 1925 la Diputación Provincial de Toledo inició el camino para levantar un nuevo hospital que sustituyese a la histórica institución sanitaria de la Misericordia alojada en la plaza de Padilla, eligiéndose un espacio extramuros, aislado y ventilado junto al castillo de San Servando, en el antiguo Cigarral del Alcázar. Se convocó un concurso de proyectos supervisado por médicos ( Marcelo García, Ramón Delgado y Ángel Moreno ) y arquitectos como Ezequiel Martín (de la propia Diputación), L uis Bellido de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y Amós Salvador por la Sociedad Central de Arquitectos. Se otorgó el premio en 1926 al firmado conjuntamente por Luis Lacasa, Manuel Sánchez Arcas y Francisco Solana , iniciándose las obras en 1927, para ser inaugurado oficialmente el 20 de enero de 1933.

Aquellos jóvenes autores ya trabajaban en la planificación de la Ciudad Universitaria de Madrid siguiendo las pautas de la arquitectura europea de su tiempo conocida a través viajes y contactos con otras colegas extranjeros. Eran coetáneos de nombres hoy reconocidos como Fernández Shaw, García, Mercadal, Gutiérrez Soto o Secundino Zuazo que, como otros muchos, rehusaban repetir los manidos caminos del regionalismo. En Toledo, Lacasa, Arcas y Solana, trazaron un hospital de bloques independientes y a la vez subordinados a un eje distribuidor, dando prioridad al trabajo de los profesionales sanitarios, las condiciones higiénicas y la adecuada distribución de todos los servicios. El Hospital Provincial, cuya estructura se resolvió con hormigón -algo inusual entonces en Toledo-, es acaso el único ejemplo de la arquitectura racionalista del primer tercio del siglo XX en la ciudad.

Lectura herreriana en la Academia de Infantería (1940)

Los sucesos acaecidos en Toledo en el verano de 1936 determinaron, en el plano patrimonial, la destrucción del Alcázar, sede hasta ese momento de la Academia de Infantería, Caballería e Intendencia. Esta circunstancia abrió un debate sobre su futuro en plena guerra civil. Por una parte se defendía la tesis de mantener intactas las ruinas como un homenaje permanente a los defensores (Federico García Sanchiz o Agustín de Foxá ), mientras que otras opiniones más pragmáticas (la del propio Ayuntamiento) pedían la inmediata reconstrucción, pues el funcionamiento de la institución aportaba recursos a la vida local. A final se adoptó una posición mixta: rehacer el Alcázar -pero conservando siempre la memoria del asedio- y mantener en la ciudad la formación de oficiales del Ejército. Para lograr esto último, pero evitando las carencias del palacio carolino, se pusieron las miras en los parajes situados al otro lado del Tajo, en los cerros de San Blas que, como el campamento de Alijares, ya habían sido utilizados anteriormente para efectuar prácticas complementarias a las clases teóricas.

Una vez refundada la nueva Academia de Infantería , y tras un breve paso por Guadalajara, volvió a Toledo en 1948, alojándose los cadetes en el primer edificio ya concluido. Las obras habían comenzado en 1942 con el derribo de las viviendas existentes junto al camino que subía desde el castillo de San Servando y la construcción de pabellones y talleres para alojar la colonia penitenciaria encargada de explanar los cerros y levantar un ambicioso proyecto (ideado para acoger 800 cadetes) que incluía un gigantesco puente sobre el Tajo hasta alcanzar el Alcázar. El proyecto fue elaborado por tres ingenieros militares, los tenientes coroneles Julio Hernández García, Manuel Carrasco Cadenas y Arturo Ureña Escario.

La estética de la Academia respondía a la arquitectura oficial de posguerra que elogiaba el desornamentado lenguaje de Juan de Herrera (1530-1597), siendo el gran paradigma el proyecto de Gutiérrez Soto para el Ministerio del Aire en Madrid (1943-1954) con sus cuatro torres esquinadas en una evidente relectura de El Escorial. En la nueva Academia de Toledo , el edificio principal ofrece también cuerpos esquinados con el predominio de la piedra labrada, columnas de granito, mampostería careada y el uso de la pizarra en el chapitel de la entrada; las mismas claves herrerianas que son visibles en la fachada sur del Alcázar o en Zocodover , cuya restauración se iniciaba en 1940 bajo la dirección de. Fernández Villespín . Sin embargo, la austeridad de los alzados exteriores se olvida en la puerta de la fachada occidental, al igual que en el gran patio central contrastan las sobrias galerías de evocación claustral con el realzado cuerpo de acceso al comedor de gala y a otras salas bajo un solemne pórtico conformado por elementos historicistas de los siglos XVI y XVII.

Noticias relacionadas